El año 2024 fue el más cálido en Europa, con temperaturas récord en casi la mitad del continente, según el informe anual sobre el estado del clima en Europa, publicado por el Servicio de Cambio Climático Copernicus (C3S) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

En julio de 2024, el sureste de Europa experimentó la ola de calor más prolongada que se ha registrado.

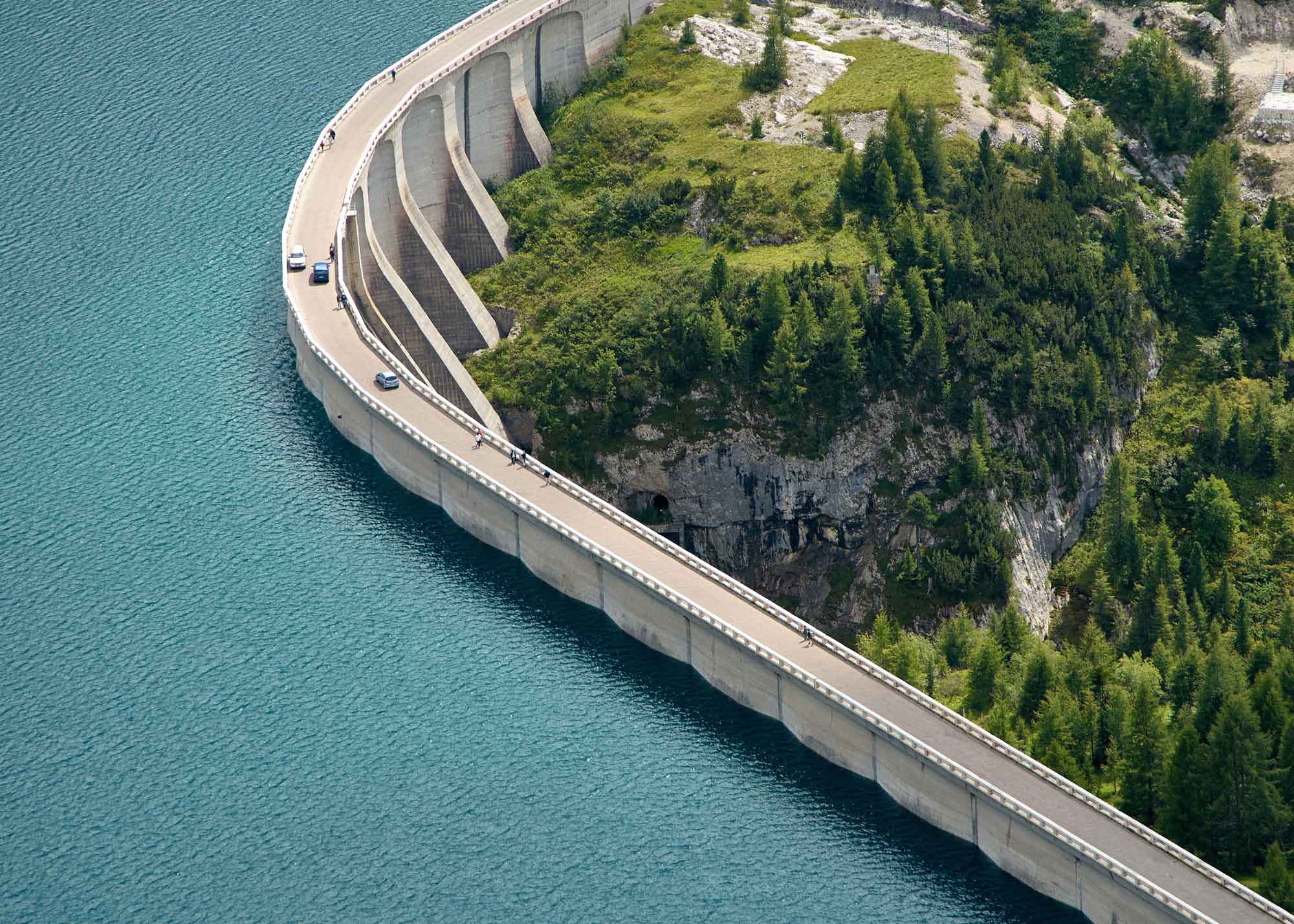

El informe destaca 2024 como uno de los diez años más lluviosos desde 1950 y calcula que las borrascas e inundaciones afectaron a 413.000 personas en Europa y que al menos 335 personas perdieron la vida.