Cuatro preguntas complejas para cuatro respuestas brillantes y extensas, como el mar que sugiere su nombre: profundo, extenso y lleno de vida.

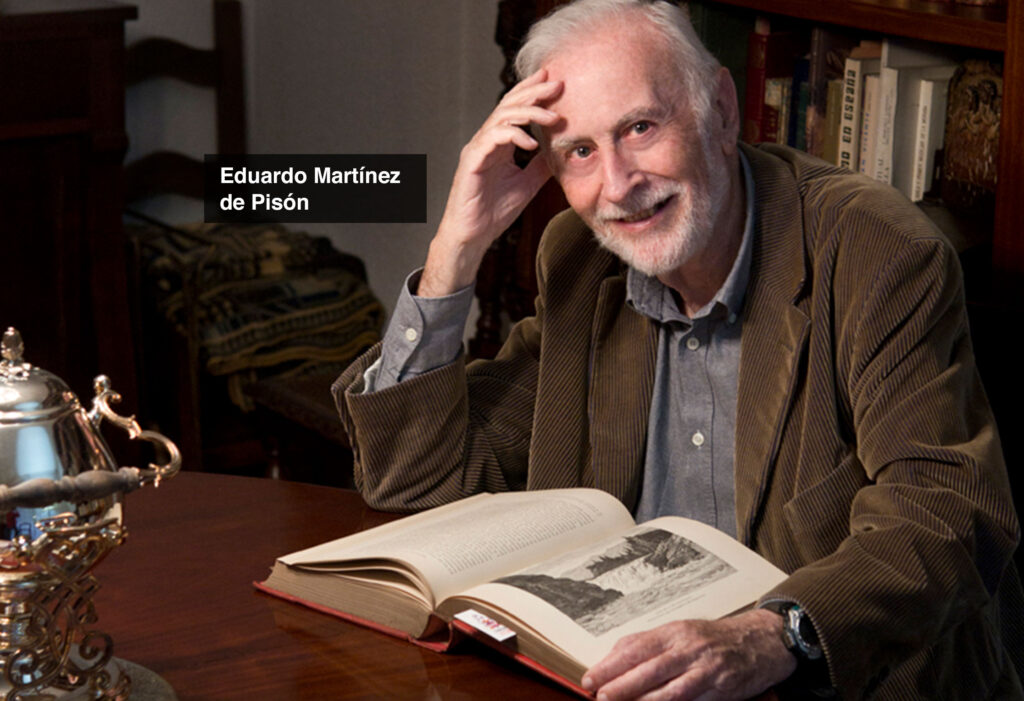

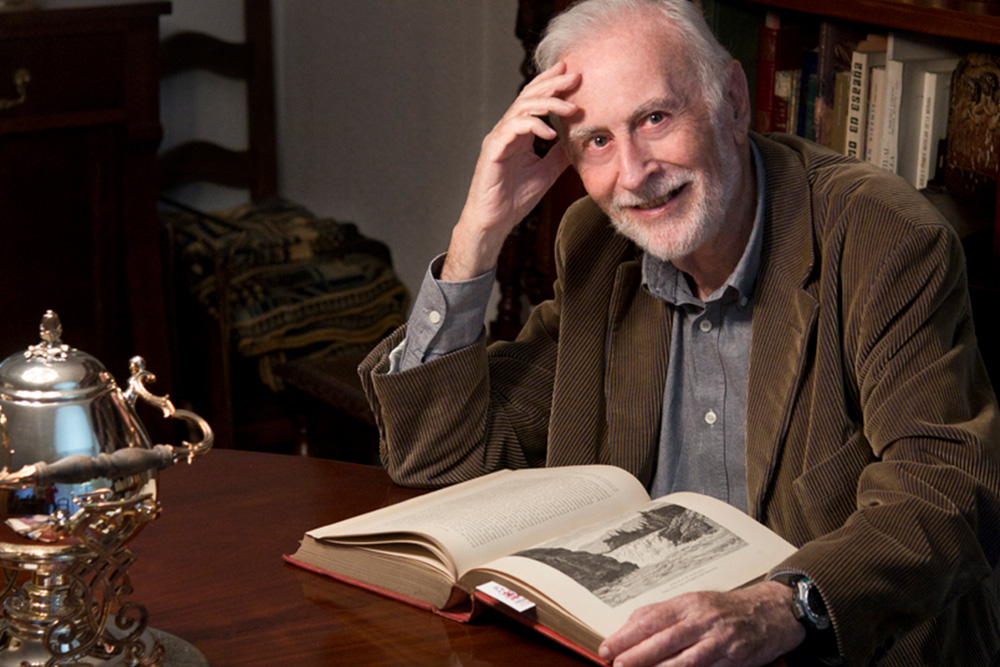

Marina Subirats es Doctora en Filosofía y Catedrática de Sociología de la Universitat Autónoma de Barcelona. Ha sido durante muchos años investigadora en el ICE de la misma Universidad. Fue directora del Instituto de la Mujer y Concejala de Educación del Ayuntamiento de Barcelona.

Águeda Artigas. Psicóloga y Analista Junguiana.

Marina es un referente en todo lo relacionado con la Mujer en nuestra sociedad, y para Oikosfera es un placer y un honor conversar con ella sobre cuatro interesantes temas:

- Hembra y Varón: ¿Un maravilloso “truco” de la Naturaleza?

- La Mujer y su papel en la Evolución

- La Evolución/Creación, y el Amor

- Lo femenino como valor universal

La visión y el sentir de Marina Subirats resultan esenciales en este trascendental momento que vive la Humanidad. Un nuevo tiempo llegado a nuestras vidas: es el tiempo de la Mujer, de “lo femenino”, como principio arquetípico generador e impulsor de la vida y del cual todas las mujeres de la Tierra son portadoras, aún si ellas no lo saben ni los varones hemos sabido reconocer; es el retorno de la “Gran Madre” de la antigüedad en la que creyeron nuestros antepasados, lo cual no constituye un viaje hacia atrás, sino el impulso definitivo hacia delante en la realización personal del individuo y el definitivo reconocimiento de la MUJER real, esta que vive en el mundo, cualquiera que sea su raza, aspecto o color, auténtica portadora de los valores otrora atribuidos simbólicamente a una entidad espiritual. Y que todo ello sirva de base a una sociedad más equilibrada, solidaria y justa.

En este escenario, no sorprende la actual movilización feminista que tiene lugar en el mundo. Ese clamor general protagonizado por las mujeres no es un capricho, sino un despertar y una llamada a la intervención necesaria e impostergable; una orden nacida del seno de la Evolución que hay que cumplir.

Una nueva Era existe ya diseñada a otro nivel, pero tenemos que hacerla real aquí; entre todos. Hay, pues, mucho por hacer, mucho despropósito que corregir, y mucho que cambiar en la mentalidad de todos, varón o mujer.

1. Hembra y Varón: ¿Un maravilloso “truco” de la Naturaleza?

P. El varón, la mujer y las cualidades que les definen. ¿Dos maneras de afrontar la vida y dos motivaciones vitales diferentes?

R. No hay una única definición posible de mujer y de varón, porque estas han cambiado a través de la historia y siguen cambiando, ahora muy rápidamente.

Durante milenios ser mujer y ser varón se concibieron como dos sexos diferentes creados por la divinidad con funciones reproductivas, pero también sociales diferenciadas, de tal modo que el sexo aparecía como la condición que marcaba las cualidades, aptitudes y destino de las mujeres y de los hombres. Ello suponía que no podía haber cambios, puesto que la naturaleza femenina y la masculina procedían de la naturaleza sexual, que determinaba la forma de comportamiento y de vida. De manera que cuando alguien no se ajustaba al modelo previsto para ser hombre o para ser mujer, se le consideraba alguien enfermo, o vicioso, o anormal, y a menudo se le expulsaba de la comunidad o se le sometía a castigos y humillaciones diversas.

A pesar de ello, existen muchos ejemplos en la historia de personas que no respondían exactamente al modelo de mujer o de hombre socialmente prescritos, lo que ya nos hace sospechar que los comportamientos, cualidades y capacidades no pueden derivarse únicamente de la naturaleza sexual.

A mitad del siglo XX, aproximadamente, y por un conjunto de razones, comienza, por parte de algunas mujeres, a ponerse en duda que las formas de vida femeninas tengan un fundamento exclusivamente ligado a la naturaleza. Cuando Simone de Beauvoir dice: “no se nace mujer, se llega a serlo”, nos está indicando que hay un proceso social que construye a las mujeres de acuerdo con lo modelos vigentes en cada época y en cada lugar. Unos años más tarde, y a partir del movimiento feminista iniciado en Estados Unidos hacia mitad de los años sesenta, surge, en el ámbito académico, el concepto de “género”, que contiene la idea de que ser mujer supone la combinación de una característica física -unos órganos sexuales capaces de engendrar, gestar, parir y amamantar a nuevos individuos humanos- y unos modelos culturales creados por las sociedades que definen como debe comportarse una mujer, cuales deben ser sus deseos, capacidades, ocupaciones en la vida, etc.

A partir de aquel momento se ha considerado que ser mujer combina las dos cosas: básicamente la imposición de un género -un modelo social y cultural- sobre un individuo de sexo femenino. Y pronto se llegó a la convicción de que ser hombre deriva de un proceso exactamente paralelo: la imposición, a los individuos de sexo masculino, de un modelo social y cultural que tiene variaciones según las distintas sociedades y tiempos, pero que conserva algunas características fundamentales a través de la historia.

A partir de aquí hay que añadir un par de observaciones:

- Dado que los géneros han sido impuestos brutalmente a través de la historia, y que los individuos que trataron de escapar de ellos recibieron sanciones que pueden llegar a la muerte, no podemos saber, en este momento, qué parte de los comportamientos y actitudes considerados femeninos derivan exclusivamente de los modelos sociales y culturales, y qué parte tienen una base biológica. Por supuesto, hay algunos aspectos en los que esto está claro: son las funciones reproductivas. Fijaos que a ninguna pareja heterosexual se le ocurre discutir quién parirá los hijos. Pero en el resto de funciones sociales no está claro si hay una diferencia que tiene su raíz en la naturaleza sexual o si la gran mayoría son derivadas de los géneros. Y exactamente lo mismo se plantea en relación a los hombres.

Por otra parte, sabemos que las formas de vida acaban moldeando también nuestra herencia genética, de modo que es posible que la forma de ser de las mujeres se haya convertido, al menos parcialmente, en una herencia física, y lo mismo para los hombres. Este dilema solo podrá resolverse el día en que desaparezcan los géneros: entonces veremos si sigue habiendo comportamientos más frecuentes en el conjunto de las mujeres o en el conjunto los hombres -lo cual sería un signo de la diferenciación en función del cromosoma X o Y, o si al margen de los comportamientos sexuales y reproductivos se van desvaneciendo las diferencias de comportamiento social entre hombres y mujeres, lo cual nos indicaría que eran estrictamente debidas a los géneros. - La segunda observación necesaria nos lleva a pensar sobre la situación actual.

La distinción sexo/género fue esencial para mostrar que lo que se consideraba inferioridad de las mujeres no era un rasgo derivado de su naturaleza, sino del dominio patriarcal y androcéntrico, es decir, de carácter cultural y social. Esta distinción era necesaria para explicar qué podían cambiar las mujeres; si dios las había creado así, o la naturaleza, no había cambio posible; si era la sociedad, sí.

Imponer la distinción sexo/género fue un extraordinario esfuerzo que se llevó a cabo en la IV Conferencia de Naciones Unidas sobre la Mujer, en 1995 en Pekín. Tanto el Islam como la Iglesia Católica trataron de impedir por todos los medios la inclusión del término “género” en el documento final, justamente porque reconocer que la forma de vida de las mujeres no se deriva estrictamente de sus características físicas implica la posibilidad del cambio. La batalla fue tremenda -tengo un artículo escrito sobre ello, dado que por razones biográficas yo me encontré en el centro de aquella disputa. Finalmente, triunfó la idea de “género”, y ello supuso que este término pasara de ser un concepto útil en el ámbito académico a convertirse en una bandera del feminismo. Una bandera usada, a menudo, de una manera impropia, como por ejemplo en los conceptos de “estadísticas de género” o “violencia de género”; pero tratar de re situar el concepto se convirtió en imposible en el momento en que “género” era un término y un concepto clave para el feminismo.

Estos hechos, han llevado al cabo de muchos años y por diversas razones, a que se considere que el “sexo” es también una construcción social, y por lo tanto que lo que predomina es el género y es posible cambiar de sexo a voluntad.

Para terminar esta parte: desde mi punto de vista hay que devolver al sexo lo que es del sexo, y a la naturaleza lo que es de la naturaleza. El que existan seres de dos sexos distintos es un truco de la naturaleza para introducir la variación, y me parece un truco precioso. Respetémoslo, porque además sabemos que hay derivaciones muy importantes en relación al funcionamiento de nuestros cuerpos. Por lo tanto, y salvo en casos de malformación u otros problemas, digamos que un hombre es un hombre cuando nace con un sexo y unas características típicas del varón humano, y lo mismo para una mujer. El sexo es lo que debemos considerar invariable, excepto, como he dicho, en casos específicos de malformación u otros problemas. Clasifiquemos a los individuos como hombre o mujer en función de las características de su cuerpo al nacer, como se ha hecho siempre, y consideremos que se es hombre o mujer por esta razón.

Pero, al mismo tiempo, avancemos lo más rápidamente posible en la eliminación de los géneros en tanto que modelos sociales impuestos, de tal modo que, naciendo hombre o mujer, se pueda elegir la apariencia, los vestidos, los trabajos, las actitudes, etc. en función de las propias capacidades y apetencias, sin que ello pueda suponer discriminación alguna. Un proceso que inició el feminismo al tratar de romper los moldes del modelo femenino, pero que debe seguir adelante y estar abierto también a los hombres, capaces de cuestionar los moldes del modelo masculino.

2. La Mujer y su lugar en la Evolución

P. El papel del Varón y de la Mujer en la sociedad. El criterio que rige su relación: ¿jerarquizados, iguales o complementarios?

La Mujer, como piedra angular de la Creación: ¿exageración o feminismo justo, reconocimiento debido, oportuno y necesario no compensable con dádivas ni reparto de sillones?

R. La naturaleza nos da papeles diferentes en lo que se refiere a la reproducción biológica. Puede que llegue un momento en el que la humanidad consiga revertir ese mandato fabricando a las criaturas en laboratorios o cambiando los órganos sexuales, puesto que ya se han implantado úteros capaces de gestar, pero de momento sólo en mujeres. Pero esto es un futurible. Por el momento, tenemos una clara división del trabajo en lo relativo a la reproducción humana.

El resto de papeles sociales, en principio, no están marcados por la naturaleza, sino por la cultura patriarcal, las costumbres, las sanciones, etc. La dominación patriarcal ha impuesto una división de funciones al establecer dos géneros, y, al mismo tiempo, los ha jerarquizado, de modo que no tienen la misma importancia social. Y de ello se han derivado una serie de consecuencias: privilegios masculinos, menosprecio de lo femenino, organización del mundo y de la vida social de acuerdo con criterios masculinos, exclusión de las mujeres del mundo público, etc. Todo lo que conocemos como consecuencias del patriarcado, es decir, de la dominación de uno de los sexos sobre el otro.

Por tanto, más allá de la diferenciación sexual y su papel en la reproducción, nada indica que hombres y mujeres tengan papeles sociales distintos por naturaleza. Si nos vamos a la sociedad y la cultura, sí -por supuesto- se les han atribuido cualidades y funciones diversas, que, en parte, varían de una sociedad a otra. Y se han construido razones para asegurar que ello debía ser así y que estaba inscrito en el orden natural y sobrenatural.

En este momento, en el mundo occidental, estamos asistiendo a la ruptura de los géneros, con una diferencia de tempo importante entre género femenino y masculino. El género femenino ha evolucionado mucho más que el masculino, como suele ocurrir siempre entre grupos que están en posiciones jerárquicamente distintas: los grupos oprimidos luchan para romper los moldes que les oprimen, los grupos opresores luchan para que nada cambie. Es lo que está pasando entre hombres y mujeres: las mujeres hemos sido las primeras en querer liberarnos de un género que nos oprimía, y los hombres intentan mantener su género tradicional porque les proporciona privilegios; aunque, realmente, desconocen el terrible precio que están pagando por mantener ese género que, en realidad, es el responsable de muchas de sus muertes prematuras.

A menudo, para compensar la situación de inferioridad a la que se ha condenado a las mujeres a lo largo de la historia se utilizan términos de admiración, como el de la piedra angular u otros parecidos. En realidad y dado que la reproducción de nuestra especie necesita de los dos sexos, hombres y mujeres son igualmente necesarios. Pero no sólo en términos reproductivos: hombres y mujeres han construido culturas específicas a lo largo de la historia, culturas que han hecho posible la supervivencia humana. Sólo que lo que aportaron las mujeres no suele considerarse como una cultura o algo valioso, sino una especie de ocupación menor sin importancia.

La incorporación de las mujeres al mundo considerado masculino ha supuesto un desequilibrio, que podemos constatar en la menor dedicación al cuidado: por ejemplo, en el cuidado de los mayores, aparcados en residencias. O en el menor número de nacimientos. O incluso en el malestar de tantas parejas que comparten el mantenimiento económico del hogar pero no las tareas de cuidado. Dado que la aportación de las mujeres estaba sobre todo basada en el cuidado y el mantenimiento de la vida, la situación actual crea un desequilibrio, que debiera ser compensado dando valor al cuidado y a los trabajos y formas de vida tradicionalmente femeninos, pero no para que las mujeres volvieran a la antigua división del trabajo, sino para universalizarlos, tal como se han universalizado gran parte de los trabajos tradicionalmente masculinos. Esta es la forma necesaria hoy para restablecer el equilibrio en las funciones indispensables a la vida humana, incluso en relación a la tierra, que debe dejar de ser vista como un recurso económico a explotar y debe ser cuidada como “la madre tierra”, que nos da vida y nos alimenta. Un cambio de mentalidad que debe incorporar en gran parte la forma de ver el mundo que tradicionalmente se consideró femenina.

3. La Evolución/Creación, y el Amor

P. De la partenogénesis a la separación de sexos: ventajas biológicas y metafísicas. ¿Una apuesta evolutiva a favor del amor consciente como mecanismo de atracción en la pareja, por encima del instinto sexual reproductor. Un cambio en la Evolución en el camino hacia una nueva Humanidad en un Mundo Nuevo?

R. No voy a hablar de los aspectos biológicos y las ventajas que supone la reproducción sexual que implica dos individuos. Estoy convencida de que evolutivamente es mucho más favorable, permite el cambio… Desde un punto de vista humano me parece algo bellísimo, que de dos personas que se aman y tengan incluso en algunos momentos el deseo de fusión, que a veces está presente en la relación amorosa, pueda surgir un nuevo ser, que efectivamente surge de la fusión de los progenitores… Creo que es lo más poético que existe, más allá de todos nuestros inventos. La fusión con el otro o la otra es posible, pero no entre las dos personas, que las anularía como seres independientes, sino como un ser nuevo, que tendrá características nuevas justamente porque surge de algo que se ha producido por deseo. Otra cosa es que, muy a menudo, la pareja viva en unas condiciones que, por mil razones, enfrenta a sus miembros, que los destroza incluso físicamente, como vemos en la violencia machista. O que los hombres no asuman su paternidad, precisamente porque al ser más incierta es más insegura, o no deseada…

No podemos pensar que el amor es eterno y la pareja de color de rosa, como se ha intentado contar con las historias de amor romántico. Creo que la solución de las sociedades matrilineales, en las que la cabeza de familia era una mujer que vivía con sus hijas e hijos, nietas y nietos nacidos de sus hijas, era una solución mejor para los humanos. Existían parejas estables para toda la vida, pero no vivían juntas, simplemente se juntaban de noche cuando querían, y podían alternarse con otras experiencias sexuales. Es decir, se aseguraba al mismo tiempo la estabilidad familiar y la posibilidad del deseo, único o múltiple. Dos aspectos que en nuestras sociedades son contrapuestos, aún hoy. Tradicionalmente se resolvieron eliminado los deseos extramatrimoniales, totalmente para las mujeres y parcialmente para los hombres. Ahora la oposición entre ambas necesidades suele resolverse con la ruptura de la pareja cuando aparece el deseo de alguien exterior, cosa que destroza la estabilidad y la pertenencia familiar y es muy negativa sobre todo para hijos e hijas. Sería necesario encontrar una fórmula, como la que parece haber existido en el pasado, en la cual el deseo sexual fuera de la pareja estable no tuviera que ser anulado y al mismo tiempo pudiera mantenerse la estabilidad familiar. Y, por lo que parece, esta fórmula existió, precisamente en tiempos anteriores al patriarcado.

4. Lo Femenino como valor Universal

P. Identidad de género e identidad humana, de especie y personal. El transhumanismo y la cultura Woke como agentes de cambio. Sociedad actual: diagnóstico y tratamiento. ¿Qué opina?

R. El diagnóstico sí, está bastante formulado ya. Durante milenios la vida fue muy dura, muy difícil, y la religión era lo que permitía esperar un futuro mejor. Pero antes de ir al cielo había que trabajar mucho; nadie, excepto algunos individuos de clases privilegiadas, podían preguntarse qué es la vida, quién soy yo, qué haré, cuáles son mis deseos… El conocimiento nos ha permitido vivir más años, tener más oportunidades, tener tiempo para preguntarnos qué deseamos… Incluso hay, además, otro factor para las generaciones jóvenes: no les hemos dado responsabilidades, no les hemos dejado asumirlas, porque no tienen trabajo, no tienen dinero, no tienen poder… Entonces necesitan hacer un proyecto propio, que en muchos casos puede ser socialmente muy valioso, cuando se vuelcan en el conocimiento científico o en otros ámbitos. Pero que, en otros casos, no tiene otro objeto que la persona misma, intentar diferenciarse, escucharse… Es decir, si una persona joven no puede hacer un proyecto que le dé la ilusión de cambiar el mundo, lo único que le queda es hacerse a sí misma, cambiarse a sí misma, buscando alguna forma de excentricidad. Y si esto es fomentado y difundido por los medios y las redes sociales, se convierte en algo que parece tener sentido, que puede incluso convertir al protagonista en alguien conocido, en una especie de portador de una causa… Y si además la rareza se convierte en algo con nombre propio y hay seguidores, da identidad, y es una especie de movimiento social. Tenemos todos los ingredientes para que la gente joven crea que ha encontrado un camino único y extraordinario. Recordemos aquella película que nos hablaba de un “rebelde sin causa”, que tiene que mostrar su fuerza y su valentía sin saber en qué invertirlas, y acaba viviendo peligrosamente por causas sin ningún valor social. Ello explica en gran parte los comportamientos de muchos jóvenes de hoy.

¿Qué hacer? Desde mi punto de vista, estamos en una etapa en la que existen grandes causas en las que la gente joven debiera invertir su ilusión y su esfuerzo. Y me refiero precisamente al cambio de actitud en relación a la conservación de la naturaleza, una necesidad urgentísima para la especie humana que puede estar jugándose en ello su supervivencia. Debemos lograr que las nuevas generaciones entiendan que esto va en serio, y que les afecta más que a nadie. Ocurre, sin embargo, que para una gran mayoría, en el mundo occidental, aún no se está experimentando el cambio climático y otros fenómenos parecidos como un deterioro de la propia vida, y por lo tanto es más una idea que una causa que hay que asumir sí o sí.

Desde mi punto de vista la dificultad radica en encontrar la forma de movilizar a las generaciones jóvenes; si no asumen globalmente esta tarea, se perderán en un individualismo que fatalmente desembocará en luchas terribles, en la medida en que comience a producirse la escasez de agua, de alimentos, etc. Es complicado, porque siempre es más fácil convencer a alguien para que luche por mejorar su situación que para prevenir situaciones catastróficas que no son aún muy evidentes.

Desde este punto de vista, y retomando el hilo anterior sobre mujeres y hombres, creo que es indispensable dar valor, compartir y universalizar el punto de vista femenino tradicional que daba el máximo valor al cuidado y conservación de la vida, frente a un modelo masculino que no duda en destruirla si es su deseo o su beneficio. Posición que ha sido útil al conjunto de la humanidad en un determinado periodo, porque ha permitido obtener grandes recursos naturales, pero que en este momento, aparece como un elemento negativo, puesto que no duda en destruir estos recursos en función del beneficio económico. Falta saber hasta qué punto las mujeres van a mantener el punto de vista del cuidado una vez incorporadas al ámbito masculino, y hasta qué punto serán capaces de imponer sus criterios en un mundo público aún ampliamente androcéntrico. O si, en su necesidad de adaptación a lo existente, van a incorporar la lógica masculina que hoy en gran parte aparece como una amenaza de violencia generalizada.

* * * * * * * * * * * * * * *

Aquí termina nuestra conversación con Marina Subirats. Desde Oikosfera agradecemos profundamente su participación y nos reafirmamos en que “el futuro se asienta sobre valores femeninos, sobre una cualidad esencial formada por un profundo sentimiento de concordia, familiar, de protección y cuidado; que es inherente a la mujer. La mujer es la piedra angular del nuevo edificio humano, de la Humanidad que habite la Tierra y haga de ella un ámbito de convivencia pacífica, equilibrada y justa”.